Vorlage 1: Velorouten-Initiative und Gegenvorschlag

Kantonale Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» und Gegenvorschlag des Grossen Rates vom 15. Januar 2025

Die Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» fordert ein Netz von sicheren, durchgehenden und attraktiven Velorouten im Kanton Basel-Stadt. Konkret sollen ergänzend zum bestehenden Velonetz noch mindestens 50 Kilometer sogenannte Velovorzugsrouten geschaffen werden. Zudem sollen im Gesetz Mindestbreiten für die Umsetzung der Velorouten und Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit festgehalten werden. Zur Umsetzung sollen ein Velofonds eingerichtet und die personellen Ressourcen aufgestockt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf mindestens 60 Millionen Franken.

Der Gegenvorschlag des Grossen Rates nimmt das Anliegen der Initiantinnen und Initianten für ein durchgehendes, sicheres und attraktives Velonetz in Basel-Stadt auf. Er will mindestens 40 Kilometer Velovorzugsrouten umsetzen und weitere wichtige Veloverbindungen gesetzlich verankern. Zudem sollen Sofortmassnahmen umgesetzt werden und – in einem geringeren Umfang als bei der Initiative – die finanziellen und personellen Mittel erhöht werden. Der Gegenvorschlag sieht Kosten von 23,9 Millionen Franken vor.

Erläuterungen barrierefrei

Abstimmungsvideo

Velorouten-Initiative und Gegenvorschlag im Detail

Die Velorouten-Initiative will die Sicherheit für Velofahrende erhöhen. Dazu fordert sie Velovorzugsrouten mit einer Mindestbreite von 2,4 Metern pro Fahrtrichtung. Die Velovorzugsrouten sollen von der Innenstadt sternförmig in alle Quartiere führen und auch die Quartiere miteinander verbinden. Zudem soll der Kanton für sichere, durchgehende Pendler- und Basisrouten für Velofahrende sorgen. Diese müssen ebenfalls über eine Mindestbreite verfügen, gut markiert und signalisiert sein. An Kreuzungen soll der Verkehr schrittweise entflechtet, das heisst die Velorouten getrennt vom privaten Motorfahrzeugverkehr geführt werden. Auch sollen sichere Querungen für den Velo- und Fussverkehr geschaffen werden.

Die Initiative fordert, dass Velorouten im Teilrichtplan Velo aufgewertet und mit mindestens 50 Kilometer Vorzugsrouten ergänzt werden. Innert zwei Jahren nach Annahme der Initiative sollen Markierungen und kleine bauliche Massnahmen umgesetzt werden. Grosse bauliche Anpassungen fordert die Initiative bis 2035 umzusetzen.

Zur Finanzierung der Massnahmen und Personalkosten soll ein Velofonds mit fünf Millionen Franken pro Jahr eingerichtet werden. Zusätzlich will die Initiative das Budget jährlich um eine Million Franken erhöhen, um Sofortmassnahmen zu finanzieren. Weitere Netzverbesserungen sollen über 2035 hinaus bis 2045 aus dem Fonds finanziert werden. Die Kosten der Initiative belaufen sich somit auf mindestens 60 Millionen Franken.

Teilrichtplan Velo

Der Teilrichtplan Velo bildet die Grundlage für die mittel- bis langfristige Planung einer velofreundlichen Infrastruktur im Kanton Basel-Stadt. Er legt primär das Veloroutennetz und mögliche Standorte für Veloabstellanlagen fest und enthält Strategien, Grundsätze und qualitative Anforderungen an das Velonetz. Aufgrund des Bundesgesetzes über Velowege, das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, wird der Teilrichtplan Velo überarbeitet.

Der Regierungsrat und der Grosse Rat begrüssen die generelle Stossrichtung der Initiative, sie entspricht grundsätzlich dem verkehrspolitischen Ziel des Kantons Basel-Stadt, den Fuss- und Veloverkehr zu fördern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Schon jetzt erfreut sich Velofahren in Basel-Stadt immer grösserer Beliebtheit. Dieses Wachstum führt dazu, dass die Kapazität und Sicherheit des Velonetzes teilweise nicht mehr ausreicht.

Aus Sicht des Regierungsrates und des Grossen Rates sind die Forderungen der Initiative aber zu detailliert, zu umfangreich und teilweise schwierig umzusetzen. So sind beispielsweise auf Gesetzesebene vorgeschriebene Mindestbreiten für Velowege in der Umsetzung problematisch, da sie Kompromisse mit anderen wichtigen Elementen in der Strassengestaltung (wie etwa Baumpflanzungen) verunmöglichen und innert weniger Jahre veraltet wären. Die Umsetzung hätte zudem zahlreiche Nutzungskonflikte zur Folge.

Der Regierungsrat hat deshalb einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Der Grosse Rat hat diesen Vorschlag erweitert. Um das Velonetz durchgehend und sicher auszubauen und den künftigen Anforderungen anzupassen, sieht der nun zur Abstimmung stehende Gegenvorschlag mindestens 40 Kilometer Velovorzugsrouten vor. Zusätzlich sollen Veloverbindungen, sogenannte Haupt- und Nebenverbindungen, möglichst gleichzeitig projektiert und umgesetzt werden. Auch sieht der Gegenvorschlag Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und verbindliche Standards für Fuss- und Veloverkehrsprojekte vor.

Die Velovorzugsrouten sollen gemäss Gegenvorschlag innerhalb von zehn Jahren umgesetzt werden, die weiteren Verbindungen bis spätestens 2042.

Für die Umsetzung des Gegenvorschlags hat der Grosse Rat Kosten in Höhe von 23,9 Millionen Franken bewilligt.

Zustandekommen

Die Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» kam mit 3323 gültigen Unterschriften zustande.

Abstimmung im Grossen Rat

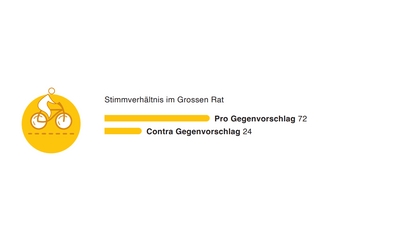

An seiner Sitzung vom 15. Januar 2025 hat der Grosse Rat mit 72 zu 24 Stimmen beschlossen, der Initiative den Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Zudem hat er sich mit 52 zu 43 Stimmen gegen die Initiative ausgesprochen.

Abstimmungsfragen und Empfehlung

Abstimmungsfragen

a) Wollen Sie die Volksinitiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» annehmen?

b) Wollen Sie den Gegenvorschlag des Grossen Rates vom 15. Januar 2025 annehmen?

c) Stichfrage: Für den Fall, dass sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag angenommen werden: Ziehen Sie die Initiative oder den Gegenvorschlag vor?

Empfehlung

Ein Ausbau des Velonetzes und die Anpassung an künftige Anforderungen sind wichtig und sinnvoll. Der Gegenvorschlag ermöglicht ein sicheres und durchgehendes Velonetz, das sich pragmatisch sowie günstiger und schneller umsetzen lässt als die Forderungen der Initiative.

Der Grosse Rat empfiehlt Ihnen deshalb:

- Stimmen Sie NEIN zur Initiative.

- Stimmen Sie JA zum Gegenvorschlag des Grossen Rates.

- Sprechen Sie sich bei der Stichfrage für den GEGENVORSCHLAG aus.

Was bewirken die möglichen Stimmabgaben zu Initiative und Gegenvorschlag?

- NEIN zur Initiative, JA zum Gegenvorschlag

Wenn die Stimmberechtigten die Initiative verwerfen und den Gegenvorschlag annehmen, wird die Änderung des Umweltschutzgesetzes umgesetzt. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

- JA zur Initiative, NEIN zum Gegenvorschlag

Wenn die Stimmberechtigten die Initiative annehmen und den Gegenvorschlag ablehnen, arbeitet der Grosse Rat unverzüglich eine entsprechende Vorlage aus, welche die darin genannten Anliegen erfüllt und den Stimmberechtigten zum definitiven Entscheid vorgelegt wird.

- NEIN zur Initiative, NEIN zum Gegenvorschlag

Wenn sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag abgelehnt werden, bleiben die bisherigen gesetzlichen Regelungen gültig. In diesem Fall werden weder die Anliegen der Initiantinnen und Initianten noch der Gegenvorschlag umgesetzt.

- JA zur Initiative, JA zum Gegenvorschlag: Stichfrage

entscheidet

Wenn sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag angenommen werden, entscheidet die Stichfrage. Entscheidet sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten bei der Stichfrage für die Initiative, arbeitet der Grosse Rat unverzüglich eine entsprechende Vorlage aus, welche die darin genannten Anliegen erfüllt und den Stimmberechtigten zum definitiven Entscheid vorgelegt wird. Entscheidet sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten bei der Stichfrage für den Gegenvorschlag, wird die Änderung des Umweltschutzgesetzes umgesetzt. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.