Klimaweg Basel

Kennen Sie den Klimaweg in Basel?

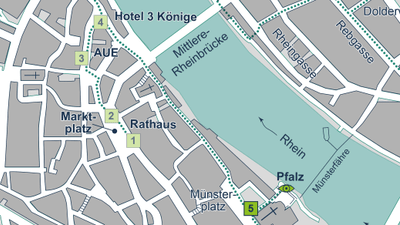

Der Klimaweg führt zu mehreren Stationen in der Basler Innerstadt. Er richtet sich insbesondere an junge Interessierte. Unterwegs erfahren sie, was Basel zum Schutz des Klimas tut und welche Handlungsmöglichkeiten man selbst hat. Jeder der 11 Posten ist durch ein Schild gekennzeichnet. Alle sind zu Fuss erreichbar. Die Themen der Posten bauen nicht aufeinander auf. Man kann auch nur einzelne Posten ansteuern. Die Strecke des gesamten Klimawegs ist rund 4 km lang, eine Runde dauert ca. 2 Stunden. Unterwegs gibt es mehrere Treppenstufen und die Möglichkeit, den Rhein mit der Fähre zu überqueren. Der QR-Code auf dem Schild des jeweiligen Postens führt zu interessanten Informationen .

Übersichtskarte und Standorte der Postentafeln

1/2

1/2© Guido Köhler

2/2

2/2© Guido Köhler

Downloads für alle Unternehmungslustigen

Übersichtsplan Posten 1-11 (Startet einen Download) Standorte der Postentafeln (Startet einen Download) Posten 1 (Rathaus): Wer steuert den Klimaschutz in Basel? (Startet einen Download) Posten 2 (Marktplatz): Was kaufen Sie ein? (Startet einen Download) Posten 3 (Spiegelgasse 15): Was macht ein Haus zum Vorbild Gebäude des Kantons? (Startet einen Download) Posten 4 (Hotel Les Trois Rois): Wer kann viel bewegen? (Startet einen Download) Posten 5 (Pfalz): Wie bewegen Sie sich fort? (Startet einen Download) Posten 6 (Kunstmuseum): Wie wird ein Haus klimafit? (Startet einen Download) Posten 7 (Wettsteinbrücke): Wie heizen Sie? (Startet einen Download) Posten 8 (St. Alban-Fähre): Woher kommt unser Strom? (Startet einen Download) Posten 9 (Warteck): Was leistet die Sonne? (Startet einen Download) Posten 10 (Dolderweg): Wie gewinnt Energie Zeit? (Startet einen Download) Posten 11 (Rheinbord): Wie warm wird es in Basel? (Startet einen Download) Fotoreferenz (Startet einen Download)Warum gibt es in Basel einen Klimaweg?

Die globale Klimaerwärmung macht sich auch in Basel bemerkbar: Milde Winter, Hitzewellen und heftige Unwetter im Sommer. Der Klimawandel lässt sich zwar nicht mehr aufhalten, aber er kann noch abgebremst werden. Wir alle können mit unserem Verhalten etwas dazu beitragen.

Die Klimapolitik der Schweiz verfolgt zwei Ziele:

- Klimaschutz (Reduktion der Treibhausgasemissionen)

- Anpassung an den Klimawandel (Vermeiden und Vermindern der durch den Klimawandel entstehenden Schäden)

Sie wollen mehr über Klimaerhitzung erfahren und was dagegen getan werden kann? Dann werfen Sie auch einen Blick auf unseren Schwerpunkt "Klima". Sie wollen selbst aktiv werden? Hier finden Sie Angebote: Mitmachen fürs Klima.

Posten 1: Wer steuert den Klimaschutz?

1/18

1/18Posten 1

© Guido Köhler

2/18

2/18Sie sehenrechts ein Gebäude in Rot mit Turm. Das ist das Rathaus, das Parlaments- und Regierungsgebäude des Kantons Basel-Stadt.

© bs.ch, Guido Köhler

3/18

3/18Wer stellt die Weichen für den Klimaschutz in Basel? Wer stellt die Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen sicher?

© Guido Köhler

4/18

4/18Fakten Grundlage für die Klimapolitik des Kantons Basel-Stadt sind Gesetze und Verordnungen. Sie geben den Rahmen vor, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. Der Klimaschutz ist ein Querschnittthema: Bauen, Wohnen, Konsum, Mobilität, Wirtschaft – fast alles hat einen Einfluss auf das Klima und wird vom Klima beeinflusst.

© Guido Köhler

5/18

5/18Die Klimaveränderung ist ein globales Problem, das nur global gelöst werden kann. Auch die Schweiz leistet ihren Beitrag. Im Jahr 2017 unterzeichnete sie das «Pariser Klimaabkommen» und die Schweizerinnen und Schweizer stimmten der Energiestrategie 2050 zu. Diese enthält Massnahmen zum Schutz des Klimas. Für deren Umsetzung braucht es gesetzliche Vorgaben.

© Guido Köhler

6/18

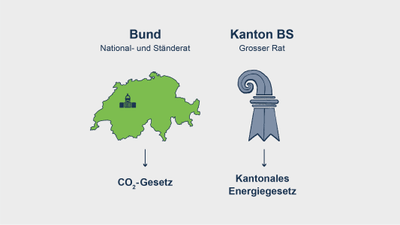

6/18Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden auf unterschiedlichen politischen Ebenen festgelegt. So sind z.B. für das CO2-Gesetz die eidgenössischen Parlamente, National- und Ständerat, zuständig, für das kantonale Energiegesetz aber das kantonale Parlament, der Grosse Rat.

© Guido Köhler

7/18

7/18Wer in den nationalen und kantonalen Parlamenten das Sagen hat, bestimmen die Stimmberechtigten. Die Klimapolitik wird – genau wie andere Politikbereiche (Wirtschaft, Soziales, Bildung etc.) – von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gesteuert.

© Guido Köhler

8/18

8/18Dafür, dass die nationalen und kantonalen Gesetze hier in Basel ihre Wirkung entfalten, sorgt die Regierung. Sie steht den Verwaltungseinheiten vor, die für die Umsetzung der Gesetze, den sogenannten Gesetzesvollzug, zuständig sind.

© Guido Köhler

9/18

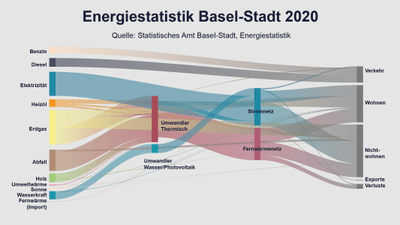

9/18Eines der zentralen Instrumente der Basler Klimapolitik ist das kantonale Energiegesetz. Und eines der wichtigsten Hilfsmittel, um die Wirkung der Klimaschutzmassnahmen in Basel zu überprüfen, ist die kantonale Energiestatistik. Sie gibt über die CO2-Emissionen auf Kantonsgebiet Auskunft.

© Statistisches Amt Basel-Stadt, bearbeitet Guido Köhler

10/18

10/18Was machen Sie? • Sind Sie in Basel stimmberechtigt? • Nehmen Sie Ihr Stimm- und Wahlrecht wahr? • Worauf achten Sie beim Abstimmen und Wählen?

© Guido Köhler

11/18

11/18Das macht Basel … um den Klimaschutz voranzutreiben:

© Guido Köhler

12/18

12/18Im kantonalen Energiegesetz ist seit 2017 die Reduktion der CO2-Emissionen auf 1 Tonne pro Einwohner und Jahr bis 2050 als Ziel festgeschrieben.

© Guido Köhler

13/18

13/18Ob dieses Reduktionsziel reicht, um den Temperaturanstieg rasch zu bremsen, ist fraglich. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen muss eigentlich viel schneller gehandelt werden, um den Temperaturanstieg rasch zu bremsen.

© offizielle Website Paris 2025

14/18

14/18Im Jahr 2022 sagten die Basler Stimmberechtigten Ja zur «Klimagerechtigkeitsinitiative» und damit Ja zum neuen Ziel: netto null Treibhausgasemissionen bis 2037. Den Weg dorthin zeigt die kantonale Klimastrategie auf.

© Guido Köhler

15/18

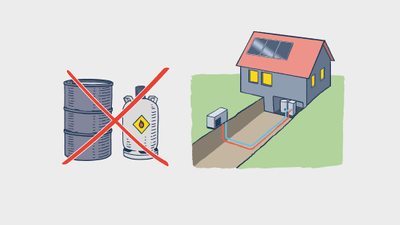

15/18Noch wichtiger als Fernziele ist aber, dass Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen tatsächlich umgesetzt werden. In Basel-Stadt passiert dies laufend. Das basel-städtische Energiegesetz gilt innerhalb der Schweiz als streng, aber auch als fortschrittlich, weil u.a. der Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch erneuerbare Heizsysteme gefordert wird.

© Guido Köhler

16/18

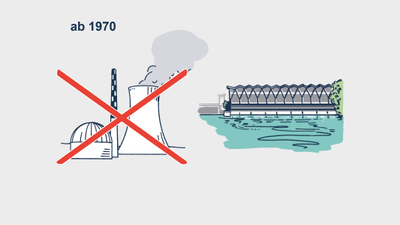

16/18Basel-Stadt setzt sich seit den 1970er-Jahren für die Produktion von erneuerbarer Energie ein. Der Grund für den frühen Start in die nachhaltige Energieproduktion hat mit den Plänen für ein Atomkraftwerk in Kaiseraugst zu tun. Die Stimmberechtigten wehrten sich erfolgreich gegen diese Pläne. Dass Basel-Stadt keine Atomkraft will, steht in der Kantonsverfassung.

© Guido Köhler

17/18

17/18Das können Sie tun • Ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen. • Personen in politische Ämter wählen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. • Selbst politisch aktiv werden.

© Guido Köhler

18/18

18/18Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 2: Was kaufen Sie ein?

1/17

1/17Posten 2

© bs.ch, Bettina Mathiessen

2/17

2/17Sie sehen den Marktplatz mit Frucht- und Gemüseständen und verschiedene Geschäfte in den Gebäuden rings um den Platz.

© Guido Köhler

3/17

3/17Was kann man auf dem Marktplatz und in den Geschäften ringsherum kaufen?

© bs.ch, Juri Weiss

4/17

4/17Woher kommen die Waren und auf welchem Weg gelangen sie ins Stadtzentrum?

© Geo Maps BS

5/17

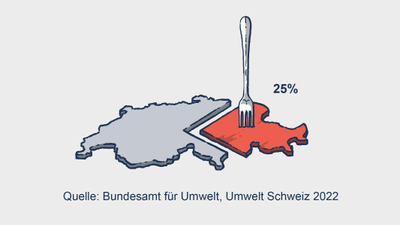

5/17Fakten Für einen grossen Teil der Umweltbelastung in der Schweiz ist unser Konsum verantwortlich. Mit je 25% fallen Ernährung und Wohnen besonders stark ins Gewicht. Unter «Umweltbelastung» ist die Summe der negativen Auswirkungen auf z.B. Landschaft, Boden, Pflanzen, Tiere, menschliche Gesundheit etc. gemeint.

© Guido Köhler

6/17

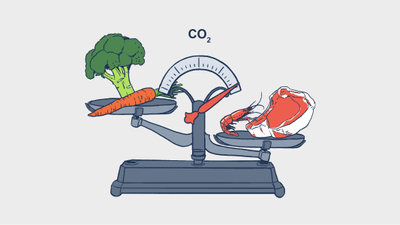

6/17Unsere Ernährung heizt dem Klima ein, insbesondere der Konsum von tierischen Produkten, der Gütertransport von Nahrungsmitteln per Flugzeug und Lastenwagen und der Anbau von Gemüse in Treibhäusern, die mit Öl- oder Gas beheizt werden.

© Guido Köhler

7/17

7/17Die Umweltbelastung im Ausland nimmt zu, d.h. der Anteil an sogenannter «grauer Energie» in Produkten und Dienstleistungen, die wir in der Schweiz konsumieren, wird immer grösser.

© Guido Köhler

8/17

8/17«Graue Energie» ist die Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produkts benötigt wird. In Nahrungsmitteln und Konsumgütern, die von weither kommen, steckt deshalb immer viel graue Energie.

© Guido Köhler

9/17

9/17Was machen Sie? • Wie oft kaufen Sie etwas – Nahrungsmittel, Kleider, Elektronik, Möbel? • Wo kaufen Sie ein? • Bei welchen Kaufentscheidungen haben Sie einen grossen Einfluss auf den Klimaschutz?

© Guido Köhler

10/17

10/17Das macht Basel … um die CO2-Emissionen, die durch den Konsum entstehen, zu verringern:

© Guido Köhler

11/17

11/17Wer was konsumiert (Kleider, Elektronik, Nahrungsmittel, Reisen etc.), lässt sich nicht gesetzlich vorschreiben. Aber jede und jeder isst täglich mehrmals und kann gerade in diesem Bereich mit ihrer resp. seiner Wahl etwas für den Klimaschutz tun.

© Guido Köhler

12/17

12/17Basel-Stadt setzt auf Informationen und Anreize, insbesondere im Bereich Ernährung. Mit der Strategie Nachhaltige Ernährung 2030 will der Regierungsrat die regionale Lebensmittelversorgung stärken, eine gesunde und nachhaltige Verpflegung fördern und die Lebensmittelverschwendung verringern.

© Guido Köhler

13/17

13/17Mit Projekten wie «Genuss aus Stadt und Land» und der «Genusswoche Basel» werden regional und saisonal verfügbare Nahrungsmittel sowie Verkaufsstellen und Restaurationsbetriebe bekannt gemacht.

© Guido Köhler

14/17

14/17Die Bevölkerung, aber auch Gastrobetriebe werden mit praxisnahen Informationen z.B. zum Einkaufen, Lagern und Verwerten von Esswaren darin unterstützt, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

© Guido Köhler

15/17

15/17Das können Sie tun. Faustregeln fürs Einkaufen und Konsumieren: • Kleider, Elektronik, Möbel: massvoll, secondhand, reparieren statt wegwerfen • Konsumgüter allgemein: Label beachten (Fair Trade, Bio, MSC, Energieetikette etc.) • Weg zum Einkaufen: zu Fuss, mit dem ÖV oder Velo • Früchte und Gemüse: regional, saisonal, biologisch, frisch statt vorproduziert • Fleisch, Fisch und Milchprodukte: grundsätzlich weniger und wenn, dann aus umwelt- und artgerechter Produktion, das ganze Tier nutzen (from nose to tail) • Lebensmittel allgemein: Food Waste vermeiden

© Guido Köhler

16/17

16/17Früher auf dem Marktplatz Der heutige Marktplatz hiess früher Kornmarkt und wurde durch den offen fliessenden Birsig in zwei Teile getrennt. Auf dem täglichen Markt wurden regionale Landwirtschaftsprodukte (Getreide, Obst, Fleisch, Wein), Stroh und Holz sowie Krämerwaren (Keramik, Stoffe, Seile etc.) verkauft.

© Staatsarchiv, AL_45,_2-24-1, Historischer Marktplatz, Basel von Jakob Mayer

17/17

17/17Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 3: Was macht ein Haus zum Vorbild?

1/16

1/16Posten 3

© Jessen Vollenweider

2/16

2/16Auf der gegenüberliegenden Strassenseite siehst du den Neubau für das Amt für Umwelt und Energie (AUE).

© bs.ch, Jessen Vollenweider

3/16

3/16Was meinen Sie, sieht so vielleicht ein klimafreundliches Gebäude aus? (Bild: Zwillingstürme Bosco verticale (vertikaler Wald) in Mailand)

© Adobe Stock, Lizenziert G. Köhler

4/16

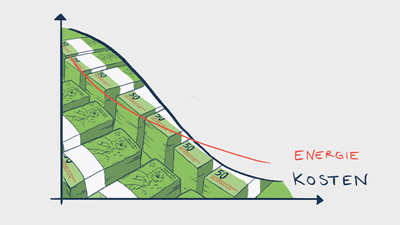

4/16Fakten Laut einer Studie von 2005 stammten damals über 80 Prozent der gesamten CO2-Emissionen der kantonalen Verwaltung aus dem Gebäudebereich; heute schwingt eher der Verkehr oben aus. Jedenfalls investierte der Kanton wegen dieser Erkenntnis von 2005 seit 2008 gezielt in die energetische Sanierung von kantonalen Bauten (Bild: St. Jakobshalle, 2018).

© bs.ch, Barbara Buehler

5/16

5/16Zwischen 2008 und 2018 konnte mit diesen Massnahmen der Heizwärmebedarf von 14’000 Einfamilienhäusern eingespart werden. Das entspricht etwa 21 Mio. Litern Heizöl respektive über 1’000 Tanklastwagenfüllungen.

© Guido Köhler

6/16

6/16Trotzdem: Das Potenzial an energetischen Sanierungsmassnahmen im kantonalen Gebäudepark ist immer noch sehr gross. Seit 2017 ist der Kanton per Energiegesetz dazu verpflichtet, eine Vorbildfunktion wahrzunehmen, nicht nur bei Gebäuden, die er selbst nutzt (Verwaltungsvermögen), sondern auch bei solchen, die er vermietet (Finanzvermögen).

© AUE, Guido Köhler

7/16

7/16Für Gebäude des Kantons gelten strengere energetische Standards als für Gebäude von Privatpersonen, d.h. sie müssen u.a. besser gedämmt sein und Sonnenstrom produzieren. Bei Schulen und Gebäuden der Verwaltung darf der Glasanteil an Fassaden max. 60% betragen. Beleuchtung, Klimatisierung und Warmwasserversorgung müssen optimiert sein.

© AUE, Guido Köhler

8/16

8/16Was machen Sie? • Sind Sie für andere ein Vorbild in Sachen Klimaschutz? • Welchen Effekt hat das?

© Guido Köhler

9/16

9/16Das macht Basel … um mit den Gebäuden, die dem Kanton gehören, hinsichtlich Klimaschutz eine Vorbildfunktion wahrzunehmen:

© Guido Köhler

10/16

10/16Ein Beispiel für ein vorbildliches Gebäude der kantonalen Verwaltung ist der Bürobau für das Amt für Umwelt und Energie, hier an der Spiegelgasse 15. Die Stützkonstruktion des Gebäudes besteht aus regionalem Fichtenholz, einem erneuerbaren Rohstoff.

© Guido Köhler

11/16

11/16Die Fassade ist mit Photovoltaik-Modulen eingekleidet, die den Strom für den Betrieb des Gebäudes liefern. Die Fenstergrösse ist optimiert: klein genug, um im Sommer nicht zu viel und im Winter genügend warmes Sonnenlicht eindringen zu lassen. Das Gebäude hat keine Klimaanlage, es wird im Sommer nachts passiv ausgekühlt. Geheizt wird mit Fernwärme.

© Guido Köhler

12/16

12/16Die Deckenelemente aus Holz und Recycling-Beton haben genügend Masse, um im Winter Wärme zu speichern und im Sommer die Nachtauskühlung zu unterstützen. Die Innenbeleuchtung und die Warmwasserverteilung sind auf ein Minimum reduziert. Das Gebäude trägt das Label Minergie-A-ECO.

© AUE, Guido Köhler

13/16

13/16Natürlich ist das Bürogebäude des Amts für Umwelt und Energie nur eines von vielen vorbildlichen kantonalen Gebäuden (Bild: saniertes Primarschulhaus Hirzbrunnen).

© bs.ch, T. Kawara

14/16

14/16Der Kanton will den Gesamtenergieverbrauch aller kantonalen Bauten bis 2030 gegenüber 2010 um 10% senken und den Anteil erneuerbarer Energien bis 2050 auf 95% steigern – unter anderem durch den Ersatz von fossil betriebenen Heizungen, durch Dämmen der Gebäude und Optimieren der Gebäudetechnik (Bild: Gartenbad Eglisee).

© bs.ch, Alex Kaeslin

15/16

15/16Das können Sie tun: • Es braucht Vorbilder, sie motivieren zum Nachmachen. • Kennen Sie Personen, die Klimaschutzmassnahmen vorbildlich umsetzen? • Vielleicht sind Sie ja selbst für andere ein Vorbild?

© Guido Köhler

16/16

16/16Viel Spass beim nächste Posten.

© Guido Köhler

Posten 4: Wer kann viel bewegen?

1/16

1/16Posten 4

© Adobe Stock, Lizenziert Guido Köhler

2/16

2/16Facade of the Les Trois Rois Hotels.

© Guido Köhler

3/16

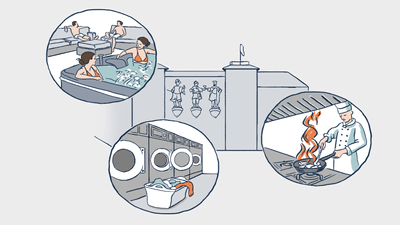

3/16In welchen Bereichen braucht ein Grossbetrieb wie ein Hotel viel Energie?

© Guido Köhler

4/16

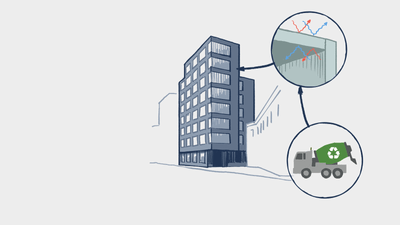

4/16Fakten: Wer viel Energie braucht, kann mit geeigneten Massnahmen viel mehr sparen als jemand, der wenig Energie braucht. Grossverbraucher haben deshalb einen mächtigen Hebel in der Hand. Wenn sie Massnahmen treffen, hat das einen markanten Einfluss auf die Energiebilanz des Kantons.

© Guido Köhler

5/16

5/16Als Grossverbraucher gelten Unternehmen mit einem jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als 5 GWh oder einem jährlichen Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0.5 GWh.

© Guido Köhler

6/16

6/16Zum Vergleich. Ein Einpersonenhaushalt mit hohem Verbrauch benötigt ca. 2’200 kWh Strom pro Jahr, das sind 0.0022 GWh.

© Guido Köhler

7/16

7/16In Basel gibt es ca. 100 Grossverbraucher, darunter sind industrielle Produktionsbetriebe, aber auch Kaufhäuser, Sportanlagen, Hotels und Grosseinrichtungen wie der Zoo.

© bs.ch, Guido Köhler

8/16

8/16Was machen Sie? • Wann und wo bauchen Sie bewusst richtig viel Energie?

© Guido Köhler

9/16

9/16Das macht Basel … um Grossverbraucher fürs Energiesparen zu gewinnen:

© Guido Köhler

10/16

10/16Grossverbraucher sind gesetzlich verpflichtet, ihren Energieverbrauch zu analysieren und in einem kontinuierlichen Prozess über mehrere Jahre hinweg zu optimieren. Über die angestrebte Energieverbrauchsreduktion wird eine zeitlich fixierte Zielvereinbarung abgeschlossen.

© Guido Köhler

11/16

11/16Bei den Massnahmen zur Energieverbrauchsreduktion werden interne Abläufe und die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens berücksichtigt. Energie soll dort eingespart werden, wo es am rentabelsten ist.

© Guido Köhler

12/16

12/16Die Effizienzsteigerung, die Grossverbraucher erreichen können, liegt bei beachtlichen 0.5 bis 2 Prozent pro Betrieb und Jahr beziehungsweise bei 8 bis 20 Prozent in einem Umsetzungszeitraum von 10 Jahren.

© Guido Köhler

13/16

13/16Auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die nicht zu den Grossverbrauchern zählen, können auf freiwilliger Basis eine Zielvereinbarung abschliessen und erhalten für bestimmte umgesetzte Massnahmen Förderbeiträge.

© Guido Köhler

14/16

14/16Betriebe aus sehr energieintensiven Branchen sind zudem verpflichtet, am Emissionshandelssystem teilzunehmen. In Basel-Stadt sind das sehr wenige. Sie erhalten eine bestimmte Menge Emissionsrechte zugeteilt, die über die Jahre immer weniger werden. Der Handel mit Emissionsrechten ist eine marktwirtschaftliche Klimaschutzmassnahme.

© Guido Köhler

15/16

15/16Das können Sie tun: • Sie können Ihren Energieverbrauch beobachten und mit dir eine Zielvereinbarung abschliessen. • Versuchen Sie, Energiefresser im Alltag möglichst wenig zu nutzen. Dazu zählen u.a. Klimageräte, Tumbler und Spielkonsolen.

© Guido Köhler

16/16

16/16Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 5: Wie bewegen Sie sich fort?

1/24

1/24Posten 5

© Guido Köhler

2/24

2/24Gehen Sie etwa 100 m weiter am Münster entlang, bis Sie von der Pfalz aus auf den Rhein schauen können.

© bs.ch

3/24

3/24Sie sehen die Wettsteinbrücke, den Rhein, das Kleinbasler Rheinufer und die Mittlere Brücke.

© bs.ch

4/24

4/24Welche Fortbewegungsarten erkennen Sie?

© bs.ch

5/24

5/24Welche Verkehrsmittel sind für besonders hohe CO2-Emissionen verantwortlich, welche für besonders geringe?

© bs.ch

6/24

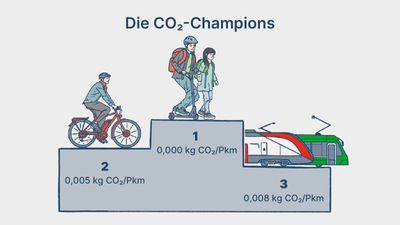

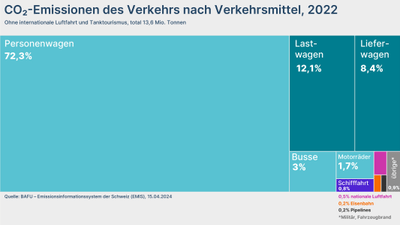

6/24Fakten Verkehrsmittel belasten die Umwelt unterschiedlich stark.

7/24

7/24In privaten Personenwagen werden sehr viele Fahrzeugkilometer zurückgelegt, deshalb verursachen sie im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln hohe CO2-Emissionen. Die Emissionen aus der internationalen Luftfahrt werden (wie in anderen Ländern auch) im nationalen Treibhausgasinventar nicht ausgewiesen.

© BAFU 2022

8/24

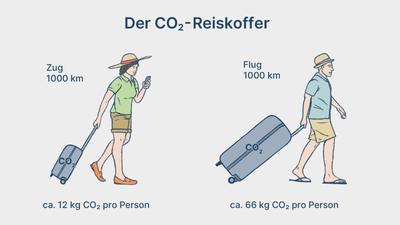

8/24Für eine Reise von Basel nach Paris ist der Zug im Vergleich zum Flugzeug das deutlich klimafreundlichere Verkehrsmittel.

9/24

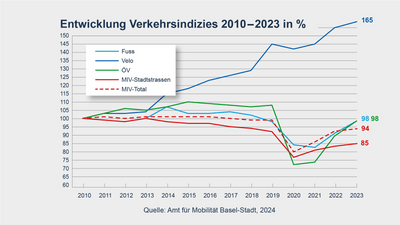

9/24Der Veloverkehr hat in Basel in den vergangenen Jahren stark zugenommen, das heisst, immer mehr Kilometer werden mit dem Velo zurückgelegt. Gleichzeitig ging der motorisierte Individualverkehr (MIV) auf den städtischen Strassen zurück.

© Amt für Mobilität, Basel-Stadt, Guido Köhler

10/24

10/24Was machen Sie? • Wie bewegen Sie sich im Alltag fort? Wie in den Ferien? • Was tun Sie, um die CO2-Emissionen mit deinem Mobilitätsverhalten zu reduzieren?

© Guido Köhler

11/24

11/24Das macht Basel … um die verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu verringern:

© Guido Köhler

12/24

12/24Die ÖV-Infrastruktur wird laufend ausgebaut, um gute Alternativen zu Fahrten mit dem Auto zu schaffen. Jüngere Beispiele sind unter anderem die Verlängerung der Tramlinie 3 nach St. Louis (F) und die der Tramlinie 8 nach Weil am Rhein (D).

© K. Schulthess

13/24

13/24Verkehrsprojekte und die Siedlungsentwicklung werden aufeinander abgestimmt, das heisst, wenn für Wohnen und Arbeiten Neues entsteht, werden auch die klimafreundlichen Verkehrswege dorthin mitbedacht.

© bs.ch

14/24

14/24Durch eine bessere Gestaltung des Strassenraums werden Autos auf Hauptverkehrsachsen gelenkt. Auf den Nebenstrassen entsteht so mehr Platz für den Fuss- und Veloverkehr. Mit Tempo-30- und Tempo-20-Zonen (Begegnungszone) werden Nebenstrassen sicherer und attraktiver für Menschen, die zu Fuss und mit dem Velo unterwegs sind.

© Adobe Stock, Lizenziert G. Köhler

15/24

15/24Laufend verbessert wird auch die Infrastruktur für Velofahrerinnen und -fahrer, unter anderem mit neuen Velowegen und -abstellplätzen, Ampeln, die für Velos auf Grün schalten, und Ampeln, an denen Velos bei Rot rechts abbiegen können.

© bs.ch, S. Schneeberger

16/24

16/24Weniger Parkplätze auf den Strassen, insbesondere im Zentrum, und mehr Park-and-Ride-Angebote am Stadtrand sowie ein verbesserter Zugang zu Parkhäusern tragen zur Reduktion des Autoverkehrs bei. So entsteht Raum für Fuss- und Velowege, Grünflächen und Begegnungszonen. Die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigt.

© Guido Köhler

17/24

17/24Ab 2027 sollen alle Trams und Busse der BVB zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und bis im Jahr 2050 soll der gesamte Verkehr auf Kantonsgebiet nur noch mit Verkehrsmitteln erfolgen, die emissionsarm, klima- und ressourcenschonend sind.

© BVB

18/24

18/24Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum und geringeren Steuern für E-Autos werden Anreize zum Umsteigen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektrofahrzeuge gesetzt. In den kommenden Jahren sollen in Basel in der blauen Zone 200 neue Ladestationen eingerichtet werden.

© S. Schulthess

19/24

19/24Auch der schweizerische und europäische Flugverkehr leistet seinen Beitrag an den Klimaschutz. Flugzeugbetreiber sind verpflichtet, am Emissionshandelssystem teilzunehmen. Sie erhalten Emissionsrechte, mit denen sie handeln können. Der wirtschaftliche Anreiz, CO2-Emissionen zu reduzieren, besteht darin, überschüssige Rechte verkaufen zu können.

© bs.ch

20/24

20/24Auch im weltweiten Flugverkehr sollen die CO2-Emissionen gesenkt werden. Die internationale Zivilluftfahrtorganisation, der auch die Schweiz angehört, verfügt über ein Kompensationssystem, mit dem Klimaschutzprojekte finanziert werden. Die internationale Luftfahrt soll ab 2020 nur noch CO2-neutral wachsen.

© Adobe Stock, bearbeitet Guido Köhler

21/24

21/24Das können Sie tun: • Zu Fuss gehen und Velo fahren – das hält auch fit! • Öffentliche Verkehrsmittel statt das Auto nutzen. • Mit dem Zug statt mit dem Flugzeug reisen.

© Guido Köhler

22/24

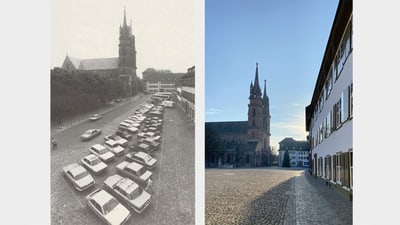

22/24Fundstücke Seit 2005 ist der Münsterplatz autofrei.

© CMS, M. Schoenmann

23/24

23/24Zur 600-Jahr-Feier «Gross- und Kleinbasel zusammen» verband im Sommer 1992 eine Seilbahn im Drämmli-Look die beiden Rheinufer.

© M. Schoenmann

24/24

24/24Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 6: Wie wird ein Haus klimafit?

1/15

1/15Posten 6

© Guido Köhler

2/15

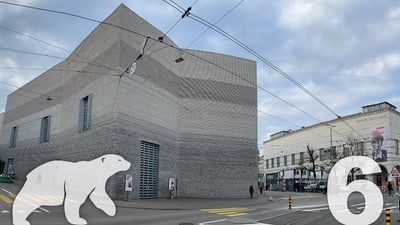

2/15Sie sehen auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung rechts den Hauptbau des Kunstmuseums Basel (Altbau) und links den Erweiterungsbau (Neubau).

© bs.ch, S. Schneeberger

3/15

3/15Was hat ein Eisbär mit der Gebäudehülle des Kunstmuseum-Neubaus gemeinsam?

© Adobe Stock, Lizenziert Guido Köhler

4/15

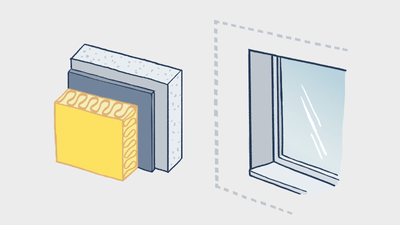

4/15Fakten Mit dicker Speckschicht und Fell ist der Eisbär gut vor der arktischen Kälte geschützt. Nach demselben Prinzip funktionieren die Winterjacke und die Wärmedämmung von Gebäuden.

© Guido Köhler

5/15

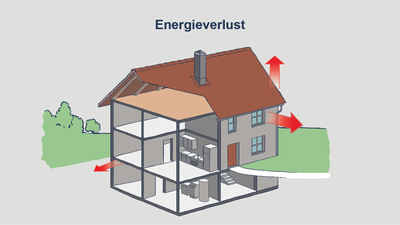

5/15Gebäude, die schlecht gedämmt sind, haben einen hohen Energieverbrauch. Im Winter verpufft viel Heizwärme über die Schwachstellen Dach, Wände und Fenster. Über dieselben Schwachstellen überhitzen Gebäude im Sommer.

© Adobe Stock, Lizenziert Guido Köhler

6/15

6/15Der Kunstmuseum-Neubau verfügt über dicke Mauern und wenig Fensterfläche, beides wirkt sich positiv auf den Energiebedarf des Gebäudes aus: Das Gebäude reagiert wegen der dicken Mauern «träge», durch die Fenster dringt wenig Wärme von aussen nach innen.

© K. Schulthess

7/15

7/15Über kleine, speziell geformte Oberlichter wird Tageslicht, aber kein pralles Sonnenlicht in die Räume geführt. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage. Das Museum ist Minergie-P-ECO zertifiziert.

© Geo Map BS, Virtual City Map 3D

8/15

8/15In Basel sind über 90 Prozent der Gebäude vor 1980 erbaut worden. Das energetische Potenzial von Sanierungen ist gross.

© Guido Köhler

9/15

9/15Was machen Sie? • Wie schützen Sie sich gegen Kälte und vor Hitze?

© Guido Köhler

10/15

10/15Das macht Basel … um alte und neue Gebäude hinsichtlich Energieverbrauch zu optimieren:

© Guido Köhler

11/15

11/15Neue Gebäude müssen laut Energiegesetz energetisch so gut gebaut sein, dass sie im Winter der Kälte und im Sommer der Sonne und Hitze optimal standhalten. Sie sollen ohne aktive Kühlung auskommen, den Strom für ihre Betriebsenergie selbst produzieren und die Wärmeenergie für Heizung und Warmwasser muss aus erneuerbaren Quellen stammen.

© S. Birkenstock

12/15

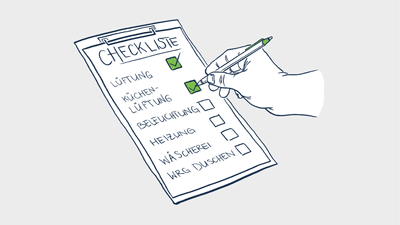

12/15Aber in Basel werden wenige Häuser neu gebaut. Die energetische Sanierung der vielen, alten Gebäude ist eine grosse Herausforderung. Pro Jahr wird nur etwa ein Prozent der alten Gebäude saniert.

© Geo Maps BS, Guido Köhler

13/15

13/15Um das Sanieren attraktiver zu machen, erhalten Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer von Bund und Kanton eine finanzielle Unterstützung in Form von Förderbeiträgen, wenn sie z.B. das Dach und die Gebäudehülle dämmen oder eine klimafreundliche Heizung einbauen.

© bs.ch

14/15

14/15Das können Sie tun: Wenn es draussen kalt ist, schützen eine Jacke, eine Mütze und Schuhe mit dicker Sohle vor Kälte – gleich wie beim Haus die Dämmung von Wänden, Dach und Keller. Und wenn Sie im Winter drinnen einen dicken Pulli anziehen, müssen Sie weniger heizen.

© Guido Köhler

15/15

15/15Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 7: Wie heizen Sie?

1/14

1/14Posten 7

© Guido Köhler

2/14

2/14Schauen Sie nach Westen, rheinabwärts Richtung Münster. Sehen Sie am Horizont die Kamine der Kehrichtverwertungsanlage (KVA)? Was passiert mit den Abfällen, die Sie unterwegs in einen Mistkübel oder daheim in den Abfallsack stecken?

© Guido Köhler

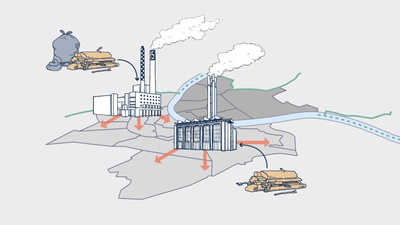

3/14

3/14Fakten In der KVA werden pro Jahr mehr als 235’000 Tonnen Abfälle aus Basel und Umgebung entsorgt und in Energie umgewandelt. Bei der Verbrennung entsteht Abwärme, die für die Produktion von Fernwärme, Dampf und Strom genutzt wird (Foto: Fernwärmeleitung, IWB).

© IWB, M. Leemann

4/14

4/14Die KVA produziert mit der thermischen Abfallverwertung rund die Hälfte der Basler Fernwärme im Netz von IWB. Dieser Anteil gilt als 100 Prozent CO2-neutral. Weitere klimaneutrale Anteile steuern die zwei Holzkraftwerke bei. 68 Prozent der Basler Fernwärme stammen heute aus CO2-neutralen Quellen (Stand: Ende 2022).

© Guido Köhler

5/14

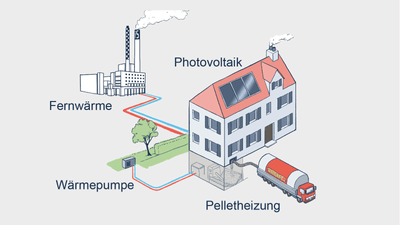

5/14Das Fernwärmenetz von IWB ist das grösste in der Schweiz. Es wird laufend weiter ausgebaut. Ca. 45‘000 Haushalte beziehen heute aus dem Netz Wärme für Warmwasser und zum Heizen. Einige Firmen nutzen Dampf für industrielle Prozesse. Haushalte ohne Fernwärme verwenden Gas, Öl oder Umweltwärme (Wärmepumpe).

© Guido Köhler

6/14

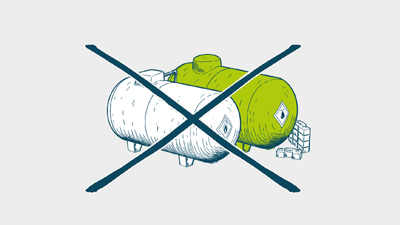

6/14Gas- und Ölheizungen werden mit nicht erneuerbarer Energie fossiler Herkunft betrieben. Bei der Verbrennung von Gas und Öl entsteht klimaschädigendes CO2. Aktuell sind im Kanton Basel-Stadt noch rund 9‘710 Gas- und 2‘114 Ölheizungen in Betrieb (Stand: März 2023). Das Gasnetz (für Heizung und Warmwasser) wird parallel zum Fernwärmeausbau schrittweise stillgelegt.

© Guido Köhler

7/14

7/14Was machen Sie? • Was für eine Heizung haben Sie daheim? Öl, Gas, Holz, Fernwärme oder Wärmepumpe?

© Guido Köhler

8/14

8/14Das macht Basel … um die Wärmeversorgung klimafreundlich zu machen:

© Guido Köhler

9/14

9/14Langfristig soll die Wärmeversorgung von Basel klimaneutral werden.

© Guido Köhler

10/14

10/14Das Energiegesetz schreibt vor, dass der CO2-neutrale Anteil der Fernwärme 80% betragen soll und dass Öl- und Gasheizungen, wenn immer möglich, durch einen Fernwärmeanschluss, eine Wärmepumpe oder eine Holzheizung ersetzt werden.

© Guido Köhler

11/14

11/14Gleichzeitig soll der Energieverbrauch insgesamt gesenkt werden. Je besser ein Gebäude gedämmt ist, umso weniger Heizenergie braucht es. Das gilt für neue, sanierte, private und öffentliche Gebäude gleichermassen.

© Guido Köhler

12/14

12/14Der Staat (Kanton 1/3, Bund 2/3) unterstützt Liegenschaftseigentümerinnen und –eigentümer finanziell, die eine neue, mit erneuerbarer Energie betriebene Heizung einbauen und andere Energiesparmassnahmen am Gebäude umsetzen.

© Guido Köhler

13/14

13/14Das können Sie tun: • Mit Wärme sparsam umgehen: Wohnräume mit 19 – 21 Grad beheizen, Pullover anziehen, nur kurz warm duschen. • Wer ein Haus hat: Eine Heizung einbauen, die mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

© Guido Köhler

14/14

14/14Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 8: Woher kommt Ihr Strom?

1/13

1/13Posten 8

© IWB, Simon Havlik

2/13

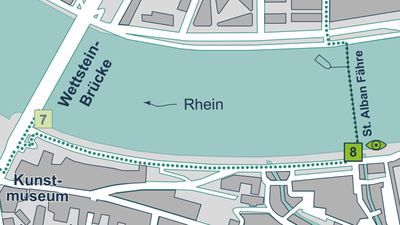

2/13Schauen Sie rheinaufwärts zum Wasserkraftwerk Birsfelden.

© Guido Köhler

3/13

3/13Haben Sie einmal einen Bach gestaut? Was passiert, wenn Sie einen dicken Ast oder Stein aus der Staumauer entfernen?

© Adobe Stock, Lizenziert Guido Köhler

4/13

4/13Fakten Wasserkraft ist die wichtigste Energiequelle in der Schweiz. Rund 68 Prozent des Schweizer Strombedarfs wird mit Wasserkraft gedeckt (Stand: 2021, Bild: Wasserkraftwerk Grande-Dixence im Wallis).

© Jeremy Thoma

5/13

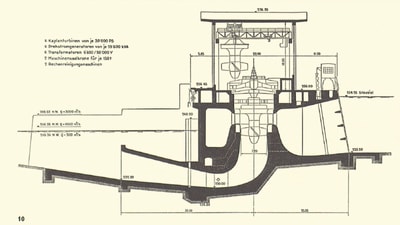

5/13Es gibt unterschiedliche Wasserkraftwerktypen, grundsätzlich funktionieren sie alle ähnlich. Wasser fliesst von oben nach unten und die Energie, die beim Herunterfliessen entsteht, machen wir uns für die Stromproduktion zunutze. Das Kraftwerk Birsfelden ist ein Flusskraftwerk.

© e-periodica.ch

6/13

6/13Mehr als 90 Prozent des Stroms, den Stromkundinnen und -kunden im Basler Stromnetz von IWB beziehen, stammt aus Wasserkraftanlagen, ein Teil davon auch aus dem Kraftwerk Birsfelden. Sonne und Wind gehören auch zum Basler Strommix.

© IWB, S. Hawlik

7/13

7/13Was machen Sie? Wenn Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, warum sollten Sie dann trotzdem sparsam mit ihm umgehen?

© Guido Köhler

8/13

8/13Das macht Basel … um die Bevölkerung mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu versorgen:

© Guido Köhler

9/13

9/13Im Kanton Basel-Stadt ist in erster Linie IWB für die Energieversorgung zuständig. Grundlage dazu bildet das IWB-Gesetz. Dieses schreibt unter anderem vor, dass der Strom zu mindestens 80% aus eigenen, erneuerbaren Quellen stammen muss. Seit 2009 ist der Strom von IWB zu 100% erneuerbar.

© Guido Köhler

10/13

10/13Grosskunden können seit 2011 Strom frei am internationalen Strommarkt einkaufen. Seit 2017 müssen Grosskunden im Kanton Basel-Stadt mit Herkunftsnachweisen belegen, dass der eingekaufte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.

© Guido Köhler

11/13

11/13Seit 1998 gilt für Basler Stromkundinnen und -kunden eine Lenkungsabgabe auf Strom. Der Aufpreis von ein paar Rappen pro Kilowattstunde motiviert zum Stromsparen. Aus der Abgabe wird den Stromkundinnen und -kunden jährlich ein Stromspar-Bonus ausbezahlt. Wer wenig Strom braucht, erhält mehr Geld zurück, als er an Abgaben einbezahlt hat.

© Guido Köhler

12/13

12/13Das können Sie tun: • Wo möglich, stromfreie Geräte nutzen, z.B. normale statt elektrische Zahnbürste. • Unnötigen Dauerverbrauch vermeiden, z.B. Stand-by an PC, Bildschirm und Konsole. • Elektrogeräte mit A-Kennzeichnung verwenden. • Stromsparen ist immer wichtig, auch Strom aus erneuerbaren Quellen wurde aufwendig hergestellt und ist kostbar.

© Guido Köhler

13/13

13/13Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 9: Was leistet die Sonne?

1/16

1/16Posten 9

© Kathrin Schulthess

2/16

2/16Dieser Posten befindet sich oben auf dem Warteckturm. Steigen Sie die Treppen hoch, bis es nicht mehr weitergeht.

© bs.ch

3/16

3/16Wie viele Solaranlagen sehen Sie ungefähr? 5, 10, 20?

© bs.ch

4/16

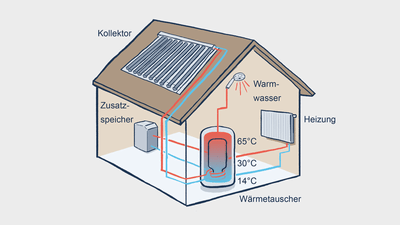

4/16Fakten Es gibt zwei Typen von Solaranlagen: Bei Photovoltaik-Anlagen (PV) wird mit Solarzellen Sonnenlicht in Strom umgewandelt. Eine thermische Solaranlage (TS) nutzt Sonnenkollektoren, um mit der Wärme der Sonne warmes Wasser zu erzeugen.

© bs.ch

5/16

5/16Eine gut platzierte thermische Solaranlage kann bis zu zwei Drittel der Energie für die Warmwassererwärmung in einem Wohngebäude beisteuern. Das von der Sonne erwärmte Wasser kann mit einer kombinierten Lösung auch zum Heizen verwendet werden.

© Guido Köhler

6/16

6/16Photovoltaik-Anlagen sind in den vergangenen Jahren viel günstiger und effizienter geworden. Die Anlagen können nicht nur auf dem Dach, sondern auch als Teil des architektonischen Konzepts an der Fassade von Gebäuden zum Einsatz kommen (Bild: Grosspeter-Tower am Bahnhof).

© Guido Köhler

7/16

7/16Die grössten Photovoltaik-Anlagen in Basel befinden sich auf dem Dach der Messe, des Stadions St. Jakob (Bild: Stadion St. Jakob, IWB) und einer Lagerhalle im Hafen Kleinhüningen. Das Potenzial für kleine und grössere Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und an Fassaden von Gebäuden in Basel ist noch lange nicht ausgeschöpft.

© IWB, S. Hawlik

8/16

8/16Grosse Photovoltaik-Anlagen produzieren mehr Strom als sie vor Ort verbrauchen können. Hier ist ein Einspeisen des Stroms ins Netz sinnvoll und kann auch finanziell interessant sein. Bei kleinen Anlagen stehen der Eigenstromverbrauch und das Zwischenspeichern in einer Batterie im Vordergrund.

© Guido Köhler

9/16

9/16Was machen Sie? Wie können Sie die Kraft der Sonne auch ohne Solaranlage nutzen?

© Guido Köhler

10/16

10/16Das macht Basel … um die Solarkraft besser zu nutzen:

© Guido Köhler

11/16

11/16Der Kanton Basel-Stadt verfügt über einen Solarkataster. Hier kann man für jedes Gebäude nachsehen, welche Dach- und Fassadenflächen sich für eine Solaranlage eignen und mit welchem Ertrag man je nach Grösse, Position und Art der Anlage rechnen kann.

© Geo Maps BS

12/16

12/16Wer im Kanton Basel-Stadt eine thermische Solaranlage installiert, erhält dafür Förderbeiträge. Den Bau von Photovoltaik-Anlagen unterstützt im Auftrag des Bundes die Pronovo AG. Ausserdem zahlt IWB für Solarstrom, der ins Netz eingespeist wird, eine vorteilhafte Vergütung.

© Guido Köhler

13/16

13/16Natürlich produziert die Sonne auch dort Energie, wo diese nicht «geerntet» wird. Damit Gebäude im Sommer durch die Kraft der Sonne nicht überhitzen und mit viel Energie gekühlt werden müssten, gelten für Neubauten Vorschriften für den sommerlichen Wärmeschutz. Sonnenstoren und die Glasqualität der Fenster spielen dabei eine entscheidende Rolle.

© Guido Köhler

14/16

14/16Das können Sie tun: • Sonne zum Heizen nutzen und Heizenergie sparen: Im Winter Rollläden und Sonnenstoren tagsüber öffnen. • Im Sommer umgekehrt Hitze und Sonne aussperren: Fenster und Läden früh morgens zumachen.

© Guido Köhler

15/16

15/16Blicken Sie in die Zukunft: Wie wird die Dächerlandschaft von Basel, die Sie heute von hier oben sehen, im Jahr 2050 aussehen?

© bs.ch

16/16

16/16Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 10: Wie gewinnt Energie Zeit?

1/20

1/20Posten 10

© IWB, Christian Flierl

2/20

2/20Sie sehen ein Gebäude ohne Fenster.

© bs.ch

3/20

3/20Was hat das Gebäude mit einer Thermoskanne gemeinsam?

© Guido Köhler

4/20

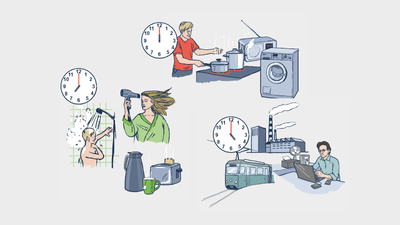

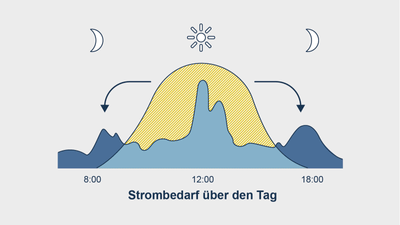

4/20Fakten Strom und Wärme brauchen wir nicht immer gleich viel. Je nach Tages- und Jahreszeit ist der Bedarf grösser oder kleiner. An Wochentagen brauchen wir vor allem mittags und abends Strom. Heizenergie brauchen wir nur im Winter.

© Guido Köhler

5/20

5/20Erneuerbaren Strom, zum Beispiel aus Sonnen- und Windenergie, gibt es in grosser Menge. Ihr Angebot und unsere Nachfrage stimmen aber nicht überein. Deshalb ist das Speichern von erneuerbarer Energie zum Überbrücken von Nachfragespitzen eine der grössten Herausforderungen der Energiewende.

© Guido Köhler

6/20

6/20Auch Wärme aus der Kehrichtverwertungsanlage fällt nicht nur dann an, wenn wir sie brauchen. Kehricht entsteht auch im Sommer. Die Haushalte, die an die Fernwärme angeschlossen sind, brauchen dann keine Heizenergie, lediglich Heisswasser. Gesucht sind also Lösungen für die langfristige Zwischenspeicherung.

© IWB

7/20

7/20Der Heisswassertank ist die bekannteste Form eines kurzfristigen Wärmespeichers, die Batterie die bekannteste eines Stromspeichers.

© Guido Köhler

8/20

8/20Um Wärme oder Strom saisonal zu speichern, braucht es Lösungen im grösseren Massstab, z.B. chemische Speicher (Power-to-Gas) oder Pumpspeicher (Bild: Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance). Die Forschung läuft diesbezüglich auf Hochtouren und versucht, Lösungen zu entwickeln, die ökologisch, günstig und sicher sind.

© IWB M. Martinez

9/20

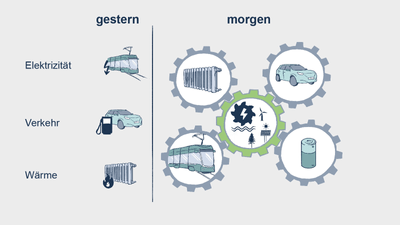

9/20Ein zukunftsweisender Ansatz für die bessere Ausnutzung von erneuerbarer Energie ist auch das Koppeln verschiedener Energiesysteme, die sogenannte Sektorenkopplung, um Energieangebot und Nachfrage flexibler aufeinander abzustimmen und Verluste zu vermeiden.

© Guido Köhler

10/20

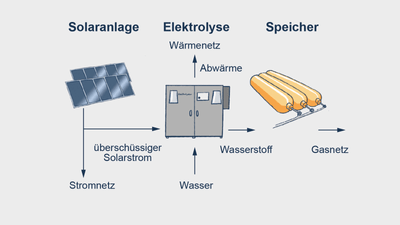

10/20Ein Beispiel dafür, wie Sektorenkopplung funktionieren kann, zeigt das Hybridwerk Aarmatt (SO): Aus überschüssigem Photovoltaikstrom wird Wasserstoff hergestellt und die Abwärme dieses Prozesses wird in ein Wärmenetz eingespeist. Der Wasserstoff kann zudem wieder verbrannt oder verstromt werden.

© Guido Köhler

11/20

11/20Was machen Sie? Welche Hilfsmittel setzen Sie ein, um Energie zu speichern und zeitverzögert zu nutzen?

© Guido Köhler

12/20

12/20Das macht Basel … um klimaneutral produzierte Energie zu speichern:

© Guido Köhler

13/20

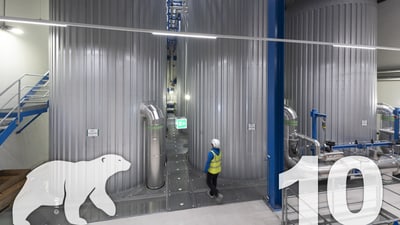

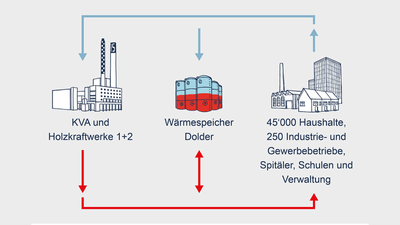

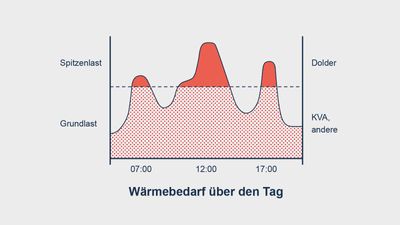

13/20Hier am Dolderweg befindet sich ein 1.26 Mio. Liter Wasser fassender Wärmespeicher. Ein Bild während der Bauarbeiten des «Wärmespeichers Dolder» zeigt die Dimensionen.

© IWB, C Flierl

14/20

14/20Im «Wärmespeicher Dolder» wird klimaneutral produzierte Wärme aus der Kehrichtverwertungsanlage und den Holzkraftwerken zum Überbrücken von Nachfragespitzen im Winter zwischengespeichert.

© Guido Köhler

15/20

15/20Temporäre Nachfragespitzen in der Fernwärme werden traditionell mit schnell verfügbarer Wärme, z.B. aus einem Gaskraftwerk, geglättet. Das Energiegesetz verlangt aber eine Steigerung der CO2-Neutralität der Fernwärme. Der «Wärmespeicher Dolder» leistet einen Beitrag an diese Entwicklung.

© Guido Köhler

16/20

16/20Weitere Massnahmen, darunter der Umbau eines Heizkessels im Heizwerk Bahnhof von einer Erdgas- zu einer Holzpelletfeuerung, werden die Fernwärme von IWB noch klimafreundlicher machen.

© IWB S. Hawlick

17/20

17/20Ein Pilotprojekt in Sachen Sektorenkopplung läuft im Erlenmattquartier. Auf den Dächern produzierter Solarstrom wird zum Laden von E-Autos verwendet. Der in den Batterien der Autos gespeicherte Strom kann bei Nachfragespitzen aber auch ins Netz der Gebäude zurückfliessen.

© K Schulthess

18/20

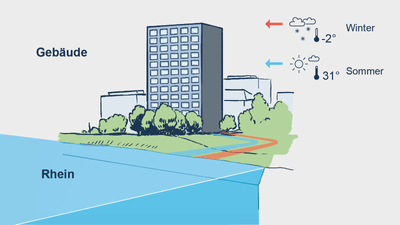

18/20Eine Studie zeigt, dass der Rhein ganz Basel mit Wärme versorgen könnte. Im Winter ist der Rhein wärmer als die Luft, eine Wärmepumpe könnte den Rhein zur grossen Bettflasche von Basel machen. Basel hat aber bereits ein grosses Fernwärmenetz. Die Rheinwärmenutzung könnte in Zukunft z.B. für Entwicklungsgebiete nah am Rhein ein Thema werden.

© Guido Köhler

19/20

19/20Das können Sie tun: Heizenergie sparen durch richtiges Lüften: Nutzen Sie bei Boden und Wände als Wärmespeicher. Im Winter reicht kurzes, kräftiges Lüften für einen gesunden Luftaustausch. Steht ein Fenster lange nur wenig offen, kühlen Wände und Decken aus. Sie wieder zu erwärmen, braucht viel Energie.

© Guido Köhler

20/20

20/20Viel Spass beim nächsten Posten.

© Guido Köhler

Posten 11: Wie warm wird es in Basel?

1/19

1/19Posten 11

© bs.ch, Juri Weiss

2/19

2/19Steigen Sie an einer sicheren Stelle bis zum Rheinufer hinunter. Halten Sie die Hand ins Wasser. Was schätzen Sie, wie warm ist das Wasser im Rhein heute?

© Guido Köhler

3/19

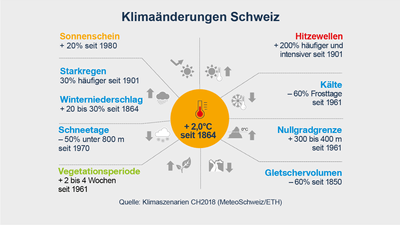

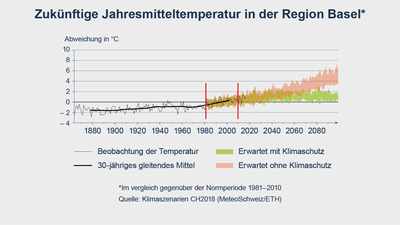

3/19Fakten Das Klima in der Schweiz hat sich im Vergleich zu früher deutlich verändert. Die Auswirkungen sind auch in Basel spürbar, unter anderem an häufigeren Hitzewellen im Sommer, weniger Frosttagen im Winter und Pflanzen, die im Frühling früher blühen.

© MeteoSchweiz/ETH

4/19

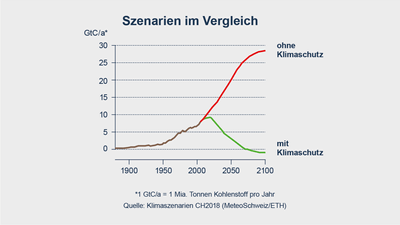

4/19Die Hauptursache für den globalen Klimawandel ist die Zunahme an Treibhausgasemissionen, die wir Menschen verursachen. Die zentrale Rolle spielt dabei Kohlendioxid (CO2), das bei der Verbrennung von fossilen Treib- und Brennstoffen (u.a. Benzin, Erdgas, Heizöl) entsteht.

© MeteoSchweiz/ETH, bearbeitet durch Guido Köhler

5/19

5/19Wenn wir nichts unternehmen, um das Klima zu schützen, steigen die weltweiten Treibhausgasemissionen und die Temperaturen weiter an. In Basel rechnet man bis Ende des 21. Jahrhunderts mit einer Zunahme um weitere 4°C gegenüber den 1990er-Jahren.

© MeteoSchweiz/ETH, bearbeitet durch Guido Köhler

6/19

6/19Während lange warme Sommer für viele Menschen angenehm sind, bringen sie für Kranke, Ältere und Kleinkinder zusätzliche Risiken mit sich. Einige von uns können sich bei grosser Hitze weniger gut konzentrieren und sind weniger leistungsfähig beim Lernen und Arbeiten, einige schlafen schlecht. Ein trockener Sommer kann lokal zu Wassermangel führen.

© bs.ch, J. Weiss

7/19

7/19Auch einige Pflanzenarten und Tiere sind durch Hitze und Trockenheit bedroht (Bild: Äsche). Steigt die Wassertemperatur in Rhein, Birs und Wiese über 20°C, stehen Fische wie die Forelle oder die Äsche unter Stress. Können sie nicht in kühlere Gewässerzonen flüchten, verenden sie. Bäume wie die Fichte und Buche leiden ebenfalls.

© M. Roggo

8/19

8/19Durch den Klimawandel nehmen auch extreme Wetterereignisse zu, die zahlreiche Risiken bergen. Neben Hitzewellen und Trockenperioden sind es in Basel vor allem Hagel und starker Regen, die zu hohem Sachschaden und speziell in Riehen auch zu Überschwemmungen führen können.

© bs.ch, Juri Weiss

9/19

9/19In den Alpen verlieren die Gletscher rapide an Volumen (Bild: Morteratschgletscher), womit uns wichtige Süsswasserspeicher verloren gehen. Weltweit hätte eine ungebremste Klimaerhitzung katastrophale Folgen. Zu rechnen ist mit Dürren und Fluten, Verlust von Ökosystemen, neuen Gesundheitsrisiken und negativen wirtschaftlichen Konsequenzen.

© M. Volken

10/19

10/19Was machen Sie? Wie nehmen Sie den Klimawandel wahr? Wie würden Sie Ihr Verhalten anpassen, wenn die negativen Effekte jedes Jahr zunehmen?

© Guido Köhler

11/19

11/19Das macht Basel … um sich auf den bereits stattfindenden Klimawandel einzustellen und Hitzewellen erträglicher zu machen:

© Guido Köhler

12/19

12/19Strassenflächen, Gebäudefassaden und Dächer heizen die Stadt tagsüber auf. In dicht bebauten Quartieren ist die Durchlüftung stark eingeschränkt. Die aufgeheizte Luft bleibt vor allem nachts im Inneren der Stadt stehen: Man spricht vom sogenannten Hitzeinseleffekt.

© K. Schulthess

13/19

13/19Der Kanton Basel-Stadt hat eine sogenannte Klimaanalysekarte erstellt, die zeigt, wo sich heutige und zukünftige Hitzeinseln und kühlende Grünräume befinden und wie wichtige Durchlüftungsbahnen verlaufen. Sie ist eine entscheidende Grundlage für die Raumplanung.

© Geo Maps BS, Klimaanalysekarte

14/19

14/19Der Kanton Basel-Stadt hat ein Stadtklimakonzept erstellt. Es zeigt auf, welche Massnahmen wirksam sind und wie diese umgesetzt werden können. Grosse Gebäude sollten z.B. nicht in Durchlüftungskorridore gebaut werden. Und wo sich die Hitze heute schon staut, kann z.B. mit Bäumen, Dachbegrünungen und Wasserspielmöglichkeiten gegengesteuert werden.

© S. Birkenstock

15/19

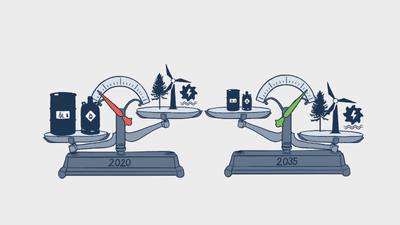

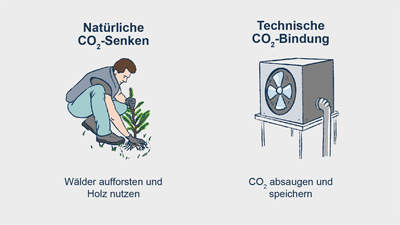

15/19Neben der Anpassung an den Klimawandel sind es aber vor allem konkrete Klimaschutzmassnahmen, die dazu beitragen, die weitere Klimaerwärmung konsequent abzubremsen. Das Ziel des Bundesrats, in der Schweiz bis 2050 Klimaneutralität respektive netto null Treibhausgasemissionen zu erreichen, ist eine enorme Herausforderung.

© Adobe Stock, Lizenziert G. Köhler

16/19

16/19«Netto-Null» bedeutet, dass es zwar noch wenige, unvermeidbare Treibhausgasemissionen gibt, dass diese aber durch sogenannte Treibhausgassenken (z.B. neue Wälder, Moore) und technische Verfahren (CO2-Sauger, -Filter o.ä.), die noch in Entwicklung sind, ausgeglichen, d.h. kompensiert werden. Eines ist klar: Es gibt keine Alternative, als jetzt zu handeln.

© Guido Köhler

17/19

17/19Der Kanton Basel-Stadt setzt auf eine Vielzahl von Klimaschutzmassnahmen, dazu zählen in erster Linie der Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch klimafreundliche Heizsysteme, energetische Gebäudesanierungen und die Förderung einer emissionsarmen Stadtmobilität. Zudem kann jede und jeder in Basel im Alltag seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

© Guido Köhler

18/19

18/19Das können Sie tun: So rasch und konsequent wie möglich alle Klimaschutzmassnahmen umsetzen, auf die Sie täglich Einfluss haben. In den Bereichen Konsum, Ernährung und Mobilität ist dies oft ohne Verzicht und zusätzliche Ausgaben möglich, zum Beispiel: • Reparieren statt wegwerfen und Food Waste vermeiden • Pflanzliche Nahrungsmittel den tierischen vorziehen und eigenes Gemüse anpflanzen • Mit dem Zug statt mit dem Flugzeug reisen und schöne Orte in der Nähe erkunden • ÖV oder Velo statt Auto fahren

© Guido Köhler

19/19

19/19Gemeinsam können wir viel für das Klima erreichen. Das war der letzte Posten. Vielen Dank fürs Mitmachen.

© Guido Köhler